新社会人としてスタートを切った皆さん、日々の業務で「PDCAサイクル」という言葉を耳にする機会も多いでしょう。しかし、「もっと効率的に仕事を進めたい」「PDCAだと自分の仕事に合わない」と感じる場面もあるのではないでしょうか?

もしかしたら、その課題、PDCAよりもっと適した「フレームワーク」を使うことで、スムーズに解決できるかもしれません。

この記事では、「PDCAはもう古い?」という疑問にも触れつつ、改善・問題解決から目標設定、アイデア出し、コミュニケーションに至るまで、様々なビジネスシーンで新卒でもすぐに実践しやすい思考の型(フレームワーク)を厳選してご紹介します。

自分に合った「思考の武器」を見つけて、仕事の質とスピードを向上させましょう!

フレームワークとは

フレームワークとは、効率的に物事を進めるための決まった型の事です。

代表的なフレームワークに”PDCAサイクル”があり、これは業務の改善や目標達成を図る際に使われるフレームワークです。

達成したい目標や改善するべき課題を明確化し計画を立案する。

計画を実行するために必要なアクションプランを実践する。

行動を評価し、目標との差異を把握して改善策を検討する。

結果に基づいて改善方法を立案し、次のPlanに向けてフィードバックを行う。

このように、フレームワークは成果を出すために理にかなった順番で物事を進められるため、ビジネスの分野の様々なシーンで活用されています。

PDCAは業務改善にフォーカスしたフレームワークですが、他にもコンサルや営業・タスク管理などに特化したフレームワークもあり、使いこなせると格段に成果を出せるようになります。

フレームワークを使うメリット

思考や行動を誘導してくれる

新しい仕事に取り組むとき、仕事に慣れていない新人の頃などは、「何から手をつければいいんだろう」と悩んでしまうことも多いと思います。

フレームワークはそんな時に使える決まった型のため、型に沿って進めていくだけで初心者でも筋道を立てて仕事を進めることが出来ます。

例えば、5W1Hというフレームワークを用いて企画書や提案書を作成するとしましょう。

そうする事で読み手に必要な情報が漏れなく伝わり、納得感を得やすい資料を作成することが出来ます。

これは効率的に仕事を進め、質を高めるための第一歩と言えます。

日々フレームワークを実践していくと正しい考え方が自然と身につき、数年も経てば意識せずとも効率的に仕事を進められるようになります。

進捗管理ができる

フレームワークは仕事の全体像を把握し、段階的なステップに分けることが出来ます。

例えば今の仕事をPDCAサイクルに当てはめてみると、「今はDo(実行)の段階だ。」「Check(評価)が終わったから最後にAct(改善)だけだ。」のように、自分の現在地を簡単に把握できます。

これにより、客観的に自分の進捗を把握することができ、上司や先輩社員への報告もスムーズになります。

自分で自分の仕事ぶりを振り返る際にも、「前回はPlan(計画)に時間をかけ過ぎてしまった」と、より明確に振り返りを実践することが出来ます。

仕事の進捗管理というものは、進めている最中だけではなく振り返りの際にも役立つため、このようにフレームワークを活用することもできます。

共通認識が持てる

仕事は1人で完結するものは少なく、多くの場合チームで協力して進めます。

そんな時、チームメンバーがバラバラの考え方や進め方で仕事を進めると、認識のズレや無駄な手戻りが発生してしまいます。

フレームワークはこのような問題を解決するための、共通言語のような役割も果たします。

例えばマインドマップを使用する事で、チーム全員が焦点を合わせてアイデアを出すことができます。

「色々な意見が出たけど結局まとまらなかった」「収拾が付かない」このような事態を回避することが出来ます。

チーム全体の生産性を高める上で非常に重要です。

実践しやすいフレームワーク一覧

- OODAループ[オススメ]

- 5Why分析[オススメ]

- DMAIC

- SMART[オススメ]

- アイゼンハワーマトリクス

- ロジックツリー

- SCAMPER

- FAB

- PREP法[オススメ]

OODAループ

OODAループ(ウーダループ)とは、観察(observe)、状況判断(Orient)、決定(Decide)、行動(Act)の4つから構成される問題・課題解決の際に使われるフレームワークです。

周りの状況を観察して行動に移すという特徴があり、変化の激しい時代において素早い判断と行動ができる点で、OODAループが注目されています。

OODAループは、ネット上に実践例や解説が多く出回っており真似しやすく、行動を伴うので成果にも繋げやすい点で、新卒には強くオススメしたいです。

市場や競合、顧客のニーズ・社内環境など、自分や会社を取り巻く環境を観察し、情報を収拾します。

観察の結果から得られた情報を整理し、STEP3の決定フェーズに必要な情報を見極めていきます。

具体的な手段・行動を起こすための意思決定を行います。また判断材料が不足していると気が付いたら、観察に戻ってループをやり直すこともあります。

決定した物事を行動に起こします。

5Why分析

仕事でミスをした時や問題が起きた時に「なんでこうなったんだっけ…」と、原因が曖昧になってしまう事がありませんか?

そんな時に使えるフレームワークが5Why分析です。

なぜなぜ分析、”ごなぜ”とも呼ばれる5Why分析は、「なぜ?」を繰り返して問題の根本原因を探るための手法です。

「非常に考え方がシンプルで習慣化しやすい」という点で新卒には日々の仕事の中で実践してもらいたいです。

例題:資料の提出が間に合わなかった

資料の作成に想定以上の時間が掛かってしまったため

事前の情報収集をしないで作り始めたから

そもそも何が必要か分かっていなかった

上司から指示された時に聞けなかった

忙しそうにしていたので聞きにくかった

この場合は、「上司が忙しそうにしていたので、指示の背景を聞かずに自己流で進めてしまった。」が根本原因になります。

そのため、「次からは自己流で進めずに、上司が忙しくないタイミングで指示の目的や背景を確認する」という改善行動に繋げる事ができます。

【上級編】DMAIC

DMAIC(ディーマイク)も、PDCAサイクルやOODAループと同じく課題解決に用いられるフレームワークの一つです。

しかしDMAICを効率的に進めるには、ある程度の業務理解と分析力が必要になるため、新卒が使うには少しハードルが高いです。

他2つのフレームワークが身に付いたタイミングで、次のステップに進むため挑戦してみるのがオススメです。

事前に目標と問題点を定義して、スタート地点とゴールを明確にします。

成功・失敗を評価するために、数値項目を設定します。問題点を可能な限り数値で表現し、その数値がどうなったら目標達成なのかを明確にします。

ただし、数値化できない事もあるため、その場合は次に進んでも問題ありません。

問題の根本原因を解明します。ここで先ほど紹介した5Why分析などが活きてきます。

根本原因を取り除き、ゴールに向かって改善を行っていきます。

改善後も効果が持続するように定着化を図ります。元の状態に戻らないように対策を練り、管理するフェーズです。

SMART

SMART(スマート)は目標を立てる際に使われるフレームワークです。

具体例として「仕事を効率化する」という目標を、SMARTの流れに沿って考え直してみます。

「誰が・何を・どのように」を意識して、出来るだけ具体的な定義を設けてみましょう。

「月次報告書の作成にかかっている時間を短くする」というように、より具体的な目標を設定します。

達成度合いや進捗を、数字などで客観的に測れるように目標を設定しましょう。

「月次報告書の作成にかかっている時間を短くする」から、「月次報告書の作成にかかっている時間を60分から45分に短縮する」というように数字を用いるようにしましょう。

目標は高すぎたり低すぎたりしてもダメです。現実的に達成できるレベルの目標を設定しましょう。

その際に大事なのは自分の上司と面談をして、しっかり話し合って考えることです。

上司は自分を指導・評価する立場の人なので、期待と実現可能性を踏まえた最適なレベルの目標を設定できます。

自分の目標は、部署や会社の目標に関連のあるように設定しましょう。

「SNSでオススメしてたから」「できるとカッコいいから」のように、会社と関係ない動機で目標を設定しても評価されません。

「いつまでに達成するのか」を定めなければ、進捗管理やモチベーションの維持が難しくなります。

「半年以内に」「今年度中に」のように具体的な期限を設定しましょう。

このような流れで目標を設定すると「半年以内に月次報告書の作成にかかっている時間を60分から45分に短縮する」という目標に変える事ができました。

ここまで具体的に目標を設定できれば、何をすればいいかが明確になり行動しやすくなります。

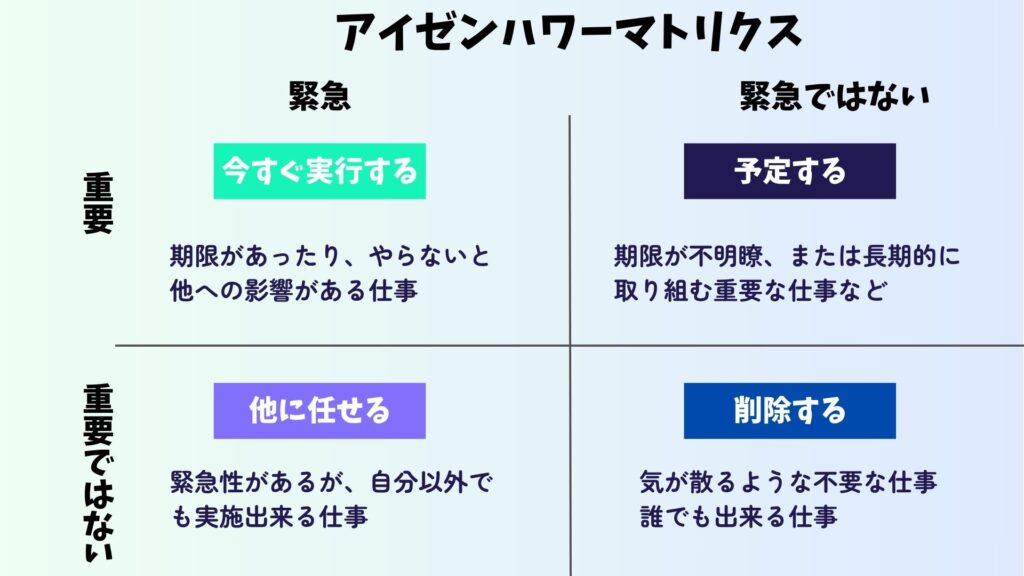

アイゼンハワーマトリクス

アイゼンハワーマトリクスとはタスク管理をするためのフレームワークで、緊急性と重要度で仕事の優先順位をつける考え方です。

重要度が高いものから優先的に仕事を行なっていき、重要ではない業務は他の人に任せるようにしていきます。

ただし新人のうちはそれでも優先順位の判断に困る場面も多くあるため、そんな時は素直に上司に相談しましょう。

「10分考えてもダメなら相談する」というように、相談する時の自分ルールを設けて、一度は自分で考えつつ分からないことは相談することが大事です。

また新人のうちは、重要度が低く緊急性もない仕事をふられても、他の人に任せることは出来ません。

そんな時は「まとめて金曜日の午後に消化する」などと、こちらもルールを決めておくとオススメです。

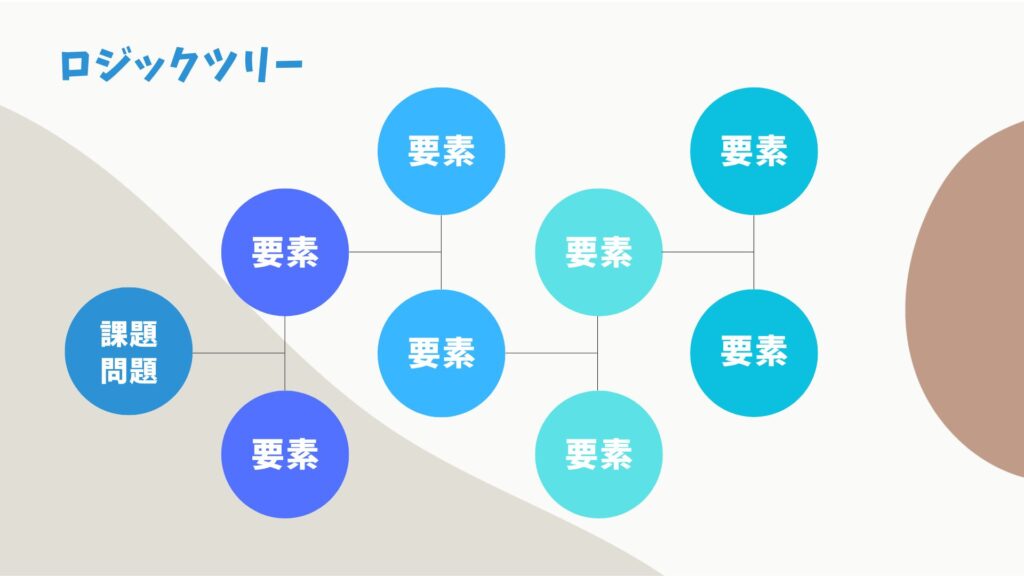

ロジックツリー

ロジックツリーは問題の全体像を把握して、問題を論理的に分析することで解決策を見つけやすくる方法です。

問題を階層別に分け、倫理的に思考を整理する事ができるため、特に色々な要因が重なった複雑な問題を解決する際に役に立ちます。

ロジックツリーは、物事を要素別に分解する特性上、思考整理としても使う事ができます。

例えば、「自分の部署の仕事」を図の一番左に置いて要素別分けていくことで、仕事内容のロジックツリーを作る事ができます。

さらに、ロジックツリーは視覚的にも分かりやすく、左から順に説明していくだけで論理的に話をする事ができるため、説明資料にも使われます。

仕事をする上で使う機会は非常に多いため、新人の頃から身につけておく事がオススメです。

【上級編】SCAMPER

「若手の意見が聞きたい。」

「何かアイデアはない?」

このようなことを言われて困った経験はありませんか?

そんな時に使えるのが、SCAMPER(スキャンパー)というフレームワークです。

SCAMPERとはアイデア出しの際に使われるフレームワークで、物事を7つの視点で見ることで様々なアイデアを出す事ができます。

- Substitute(代用する)

-

別の何かに置き換えることができないか。

- Combine(組み合わせる)

-

2つ以上のものを組み合わせて何かできないか。

- Adapt(適応させる)

-

時代やニーズの変化に合わせて、サービス内容や機能を変更する。

- Modify(修正する)

-

既存の製品やサービスに変更を加えることで、新たな価値創造に繋げる。

- Put to other uses(他の使い道)

-

ターゲットや用途を変えて、転用できないか。

- Eliminate(削減する)

-

不要なものや、需要性の低い項目を削減してスマートにする。

- Reverse(逆転させる)

-

考え方を逆転させることで、全く新しアイデアを出す。

前提知識がある程度必要なため、新卒にはハードルの高いフレームワークですが、その中でもAdapt(適応させる)、Reverse(逆転させる)の2つだけ意識しておきましょう。

この2つは流行りに疎く、仕事に慣れているベテランには思いつかない考え方です。

そのため多少詰めが甘い意見でも、「若手らしい意見」として取り合ってくれます。

若手の意見を求める時の上司の心情は、自分じゃ思いつかない”新しい視点”での意見を欲しがっています。

FAB

営業トークやプレゼンテーションで使われる事が多いのが、FAB(ファブ)と呼ばれるフレームワークです。

その商品やサービスにはどのような特徴があるかを示すのが、Featuresの項目です。

話の導入部分になるため、ポイントを押さえてシンプルに説明することを心がけます。

次にその商品や企画案が同業他社・代案に比べて、どのような利点があるかを説明します。

ここで大事な点は、主語は商品・企画案である点です。

営業先や経営層にとっての利点ではなく、あくまで商品や企画案の良いところを説明します。

最後にその商品や企画案を使う相手にとっての利点を話します。

ここで主語が入れ替わり、”相手にとっての利点”の話をします。

具体的な数字を交えて説明する事ができれば、さらに相手の理解は深まります。

営業やプレゼンをした時に相手の反応が微妙だった場合は、利点と利益の部分が曖昧になっている場合が多く、製品の魅力が十分に伝わっていない可能性があります。

営業やプレゼンは話の流れ(ストーリー)が非常に重要なため、営業やプレゼンテーション資料を作る時などは、FABを意識するといいでしょう。

PREP法

PREP法も営業トークやプレゼンテーションなどで使われるフレームワークです。

FABが営業・提案を行う場合に特化している一方で、PREP法は営業や提案だけでなく、会議や報告・日常的な会話など様々なビジネスシーンで使えるメリットがあります。

「口下手で会話そのものに自信が無い」「話をしているうちに何を言えばいいか分からなくなってしまう」と悩んでいる人は、FABよりPREP法がオススメです。

まず最初に会話の結論を伝えます。

〇〇です。私は〇〇と考えています。のように端的に伝えてしまって構いません。

どうしてその結論に至ったのかの理由を説明します。

理由を裏付ける具体的な実例やデータなどを説明します。

結論から説明することで、聞き手は自分の主張を理解して聞く事ができます。

最後に改めて結論を伝えます。

PREP法は会話の最初に結論を持ってくる特性上、人によってはすぐに返事ができず、無言になってしまう場合もあります。

それでもビジネスの場では考えてから話すことは重要で、何か言わないとと焦る必要はありません。

無言が落ち着かない時は、「少し考えさせてください」と言って考える時間を貰うか、素直に「分かりません」「確認して後日お伝えします」と言いましょう。

「分からない」というのも一つの結論です。言い訳から話し始めることは避けましょう。

PDCAサイクルは古い?

最後にPDCAサイクルは古いかどうかについてですが、個人的には全く古くなく今でも使えるフレームワークだと思っています。

今回紹介したOODAループをはじめ、多くのフレームワークが認知されるようになり、PDCAサイクルに古臭さを感じているかもしれません。

しかしPDCAサイクルには、他のどのフレームワークにもないメリットが存在しています。

そのメリットとは、認知の広さと事例の多さです。

PDCAは他のフレームワークに比べ認知度が高く、少し調べるだけで、様々な事例が検索にヒットします。

マイナーなフレームワークを使おうとすると、最初にやり方から説明しないといけませんが、PDCAサイクルであればその心配もいりません。

長く使われているのはそれなりの理由があり、今でも十分使えるフレームワークの一つだと私は考えています。

当ブログの紹介

このブログのコンセプト

このブログは「入社3年以内の若手社会人が、転職以外の方法で3年以内に年収100万円アップする」をコンセプトに記事を書いています。

年収アップに必要な具体的な行動やキャリア設計のポイント、オススメの自己投資や資格などを紹介していきます。